行事/イベントDB/伊藤若冲ゆかりの寺/宝蔵寺

- ご案内 -

現在本堂の拝観はしておりませんが、伊藤若冲親族のお墓はご自由にお参りしていただけます。 髑髏の記念スタンプ(紙朱印のみ)は、毎日10時〜16時(月曜日はお休み)の間授与いたします。 本尊(阿弥陀如来)のご朱印は、住職が在宅の場合のみ帳面に記帳させていただきます(不在時は紙朱印)。 また電話でのご予約はお受け致しておりません。 宜しくお願い致します。

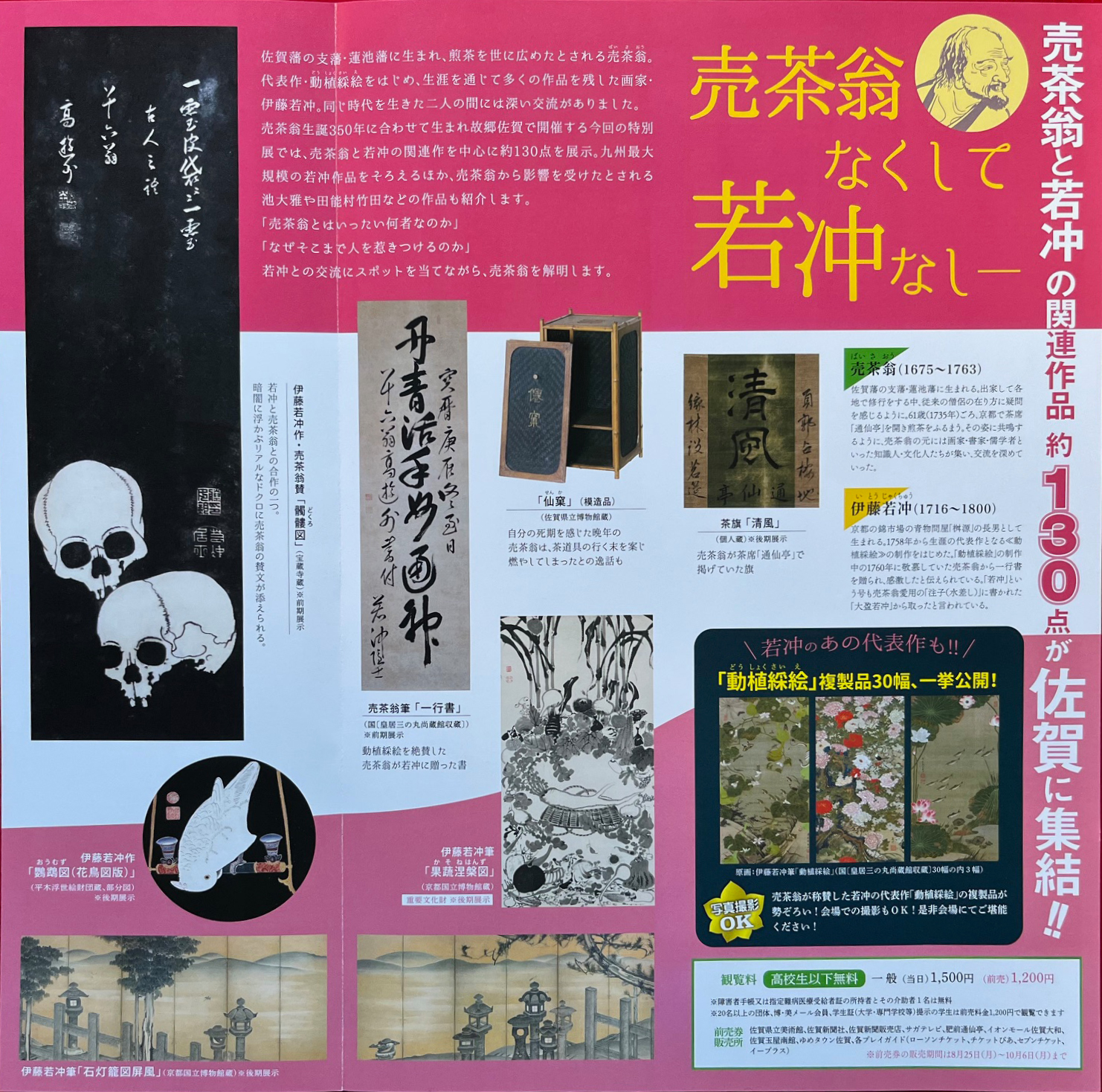

佐賀県立美術館「売茶翁と若冲」

佐賀県立美術館「売茶翁と若冲」

宝蔵寺所蔵「髑髏図」が前期展示(10月7日〜10月26日)で展観されます。「髑髏図」の高遊外賛「一霊皮袋、皮袋一霊、古人之語」について、愛知県立大学非常勤講師の湯谷祐三さんの解説をご紹介致します。

この賛の典拠は、北宋禅宗界の大立者である大慧宗杲(1089〜1163)が弟子たちに語ったという逸話を集めた『大慧禅師宗門武庫』の次の話である。

ある日、大慧が明月庵に来ると、壁に髑髏の絵が描かれていた。同行していた大慧に参禅する大臣の憑揖(?〜1153、号は済川)が、「髑髏はここにあるが、その人はどこへ行ったのか。一霊(たましい)が皮袋(からだ)に宿っていないのは明らかだ」と頌を付した。大慧はこれに対して、「この髑髏こそがその人なのだ。一霊(たましい)が皮袋(からだ)であり、皮袋(からだ)が一霊(たましい)なのである」と頌を付けなおした。

ここで問題にしているのは、仏教における霊魂の有無である。仏教の大原則は「無我」であり、「不生不滅」(『般若心経』)であるから、こうした「空」(くう)の見地に立てば、霊魂などは元来存在しない。我々が「自分」「霊魂」と考えるものは、我々の「識」が作りだした虚像である。

憑大臣が「その人はどこへ行ったのか」と考えることは、すなわち心と身体を別々の存在と考え、身体は朽ちても、心(霊魂)は存在し続けるという考えであるから、仏教の原則に反することになる。そこをついて、大慧は「身体こそが心であり、心こそが身体である。(そして、両者は存在していない)」と斧正を加えたのである。

臨済宗の夢想礎石は、『夢中問答集』六五「真心」で、この問題を「髑髏の逸話」と共に取りあげ、「身は生滅し、心は常住なりと申すは、大乗の法門にあらず」と断じている。曹洞宗の道元も、『正法眼蔵』「弁道話」第十問答で、この問題について、「仏法にはもとより身心一如にして、性相不二なりと談ずる」と、やはり「性」(心)と「相」(身体)の不可分を確認している。

以上のような、大乗仏教の原則、及び禅宗界の伝統的解釈をふまえれば、黄檗宗の禅僧であった売茶翁高遊外の解釈も、それを逸脱したものであるとは考えにくい。よって、ここに刷られている「髑髏」は、何か恨みをもって夜な夜な化けて出るような、月並みな「ドクロ」ではない。

「死は空の初門なり」と言われるように、「生死の虚妄」を脱した明澄な世界の象徴としての「髑髏」なのであり、「死して巌根に在らば、骨も亦た清し」(永源寂室和尚語録)といった精神で味わうべき「髑髏」であろう。

着賛当時86歳で、売茶翁は89歳で逝去することから、この図賛を高遊外の「遺偈」的なものと見なすことができるのではないか。